昨日,今日と,分散時差登校を行いました。この登校日期間中も,野口様と林田様には交通指導をしていただいています。

この登校日期間は,学校の職員で朝の交通指導を行おうと,野口様と林田様には登校日のことを特段お知らせしていませんでした。けれども,「子どもたちが登校している」ことに気づかれて,先週からご指導いただいています。本当に有り難いことです。

昇降口での消毒と検温チェックです。

この二つがしばらくの間,常態化しますが,課題として,一斉登校になった時の対応です。

手指消毒は,低学年児童以外は各自でできると思いますが,検温チェックは職員が行わねばなりません。

「昇降口でランドセルを下ろし,中を開け,健康観察カードを探して,見せる」・・・この行為を一人一人が行っていたら,昇降口は正しく“密”になってしまいます。

そこで,来週から,カード式に変更することを検討中です。

ランドセルの横にかけられるタイプにすれば,ランドセルを下ろすことも開けることも必要なくなります。試作品ができたらご紹介します。

1年生は,Cグループ4名,Dグループ5名でした。

昨日と同様,ひらがなと数字の勉強を頑張りました。正に基礎の基礎です。ひらがなと数字を正しく書くことができるよう,家でも頑張ってほしいです。

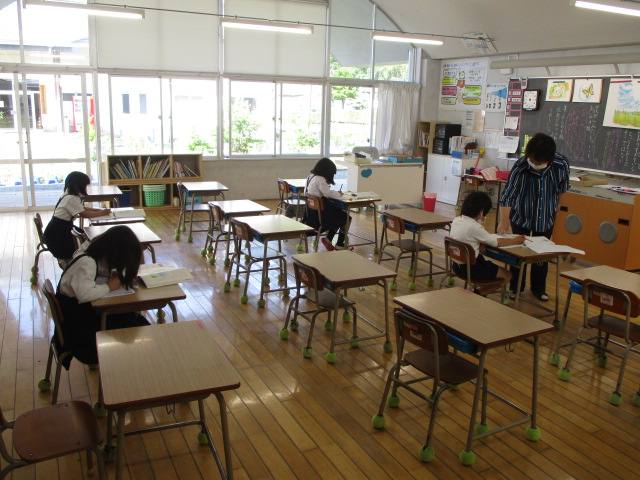

2年生は,Cグループ4名,Dグループ2名でした。

国語の学習と計算問題に取り組んでいました。人数が少なかったので,一人ひとりにしっかり指導がなされていました。定規を使っての計算に頑張りました。

3年生は,Cグループ4名,Dグループ4名でした。昨日同様,漢字と計算の学習に励みました。

「九歳の壁」という言葉があります。

九歳・・・3年生ですが,学習の内容が難しくなります。特に算数では,抽象的な思考が増えますので,苦手,得意がはっきりするのがこの頃からです。

家庭学習の基本として,「国語の本読み」「漢字の書き取り」「算数の復習」・・・この3つは毎日必ず行う必要があります。3つの合計で1時間程度で十分です。この積み重ねができるかどうかが大きな分かれ道となります。学習の高度化に対して,家庭学習の習慣の定着で対応する・・・九歳の壁です。

4年生は,Cグループ8名,Dグループ3名でした。国語と算数の学習に取り組みました。昨年と比べると,姿勢等もよくなって,落ち着きが感じられるようになりました。休校期間も子どもたちは成長しています。

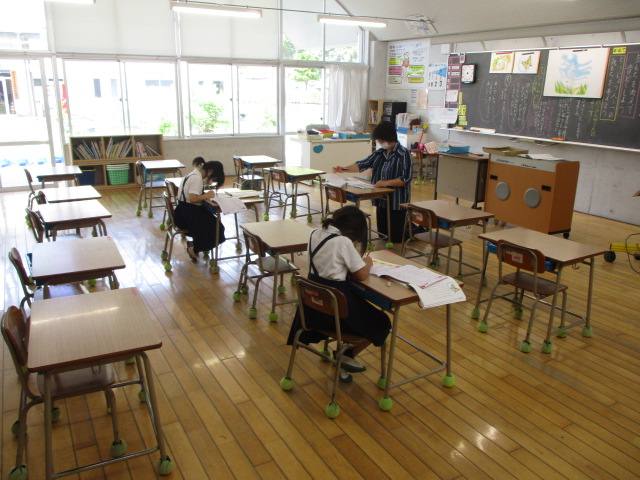

5年生は,Cグループ8名,Dグループ10名でした。

昨年度の積み残し,4年生の算数をしっかり学んでいました。この登校日期間で昨年度の積み残しは終了する予定です。

6年生は,Cグループ5名,Dグループ4名でした。

算数では,対称の学習に入っていました。6年生の図形学習はわりと易しいですが,1時間の授業内容が濃いので,やはり復習が必要です。

廊下に,大きな掲示が登場しました。

これは,「新しい学校生活様式」をまとめたものです。児童にも配付しますので,家の目立つ場所に掲示していただき,ご家庭でもご指導下さい。

「給食中はしゃべらない」「友だちとふれあう遊びはしない」等々,子どもたちにとってはガッカリする内容が多いですが,今は我慢の時だとご指導いただければ大変助かります。

休み時間に1年生が,お日様の光をたっぷり浴びながら,ブランコで遊んでいました。今年の1年生には,こういう機会が不足しています。特にお日様を浴びるということがとても大切です。

~脳科学より~

脳内におけるセロトニンの分泌量が増えると次の効果がみられるそうです。

- ストレスに強くなる

- うつ状態になりにくい

- 快眠できる

- 朝から元気

- 若々しくきれい

そのセロトニンの分泌量を増やすためには,次のことをするとよいそうです。

- 朝日を浴びる

- バランスのよい朝食をとる

- 運動をする

次のことをすると,セロトニンが減少するそうです。

- テレビやゲームに興じて,夜更かしする

- 偏食を続ける

- 室内遊びばかりする

“ステイホーム”により,セロトニンも不足気味だと思います。

登校のない日も,「早寝・早起き・朝ご飯,お日様を浴びる」を忘れないでほしいと願います。

今日で時差登校は終わりました。

明日からは,分散登校となり,児童の半数(A,Bグループ全員,7時50分登校)が登校します。人数が増えるので,注意深く見守り,また対策について考えたいと思います。保護者の皆様,よろしくお願い致します。