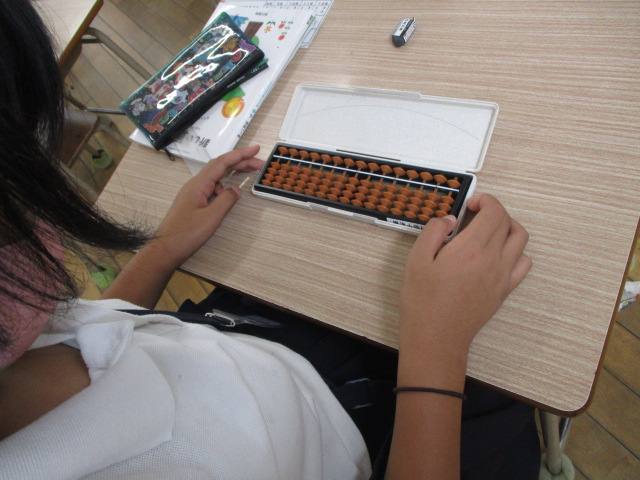

4年生が算数の時間に“そろばん”の勉強をしていました。電卓やPC全盛の時代に,なぜか,算数の教科書にはそろばんが登場します。

私が小学生の頃,クラスの大半がそろばんを習っていました。定期的に級審査の試験があって,見取り算,かけ算,割り算,そして指にゴムをはめての伝票算・・・。小学校の時に算数がかなりの苦手だったのですが,そろばんを習い始めてから算数が少しわかるようになった記憶があります。そろばんは,指を使うことで脳が刺激され,また,考えながら珠をはじきます。今の子どもたちにもやらせてみたいです。

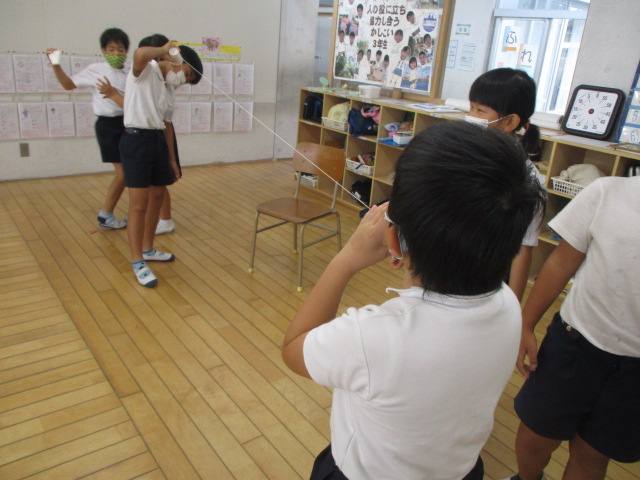

3年生は,理科の時間に糸電話で実験,体験をしていました。細い糸でも,はっきり相手の声が聞こえます。

いったいなぜ? ここでも考えます。

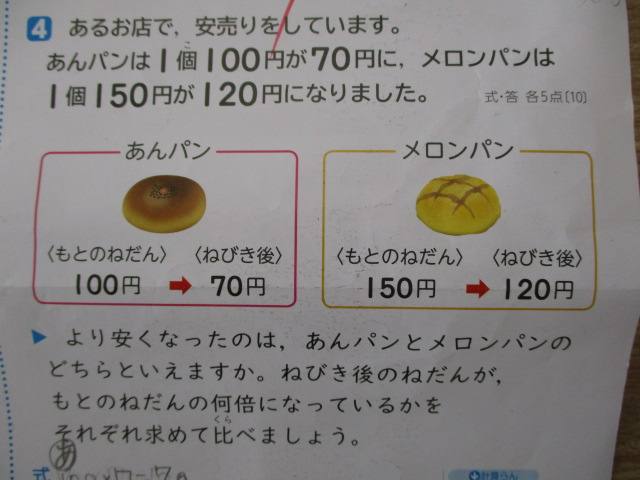

業間の時間に5年生がテストの復習をしていました。

あんパン1個100円が70円に値引き

メロンパンが1個150円が120円に値引き

どちらがお得感が大きいか?

という問題です。

ん~,どちらも30円の値引きだから,お得感は同じ・・・・・・・????

ではないですよね(^_^)

5年生が大いに悩む割合の問題です。けれど,日常的によくあるケースです。

ご家庭でも考えてみられて下さい(^_^)

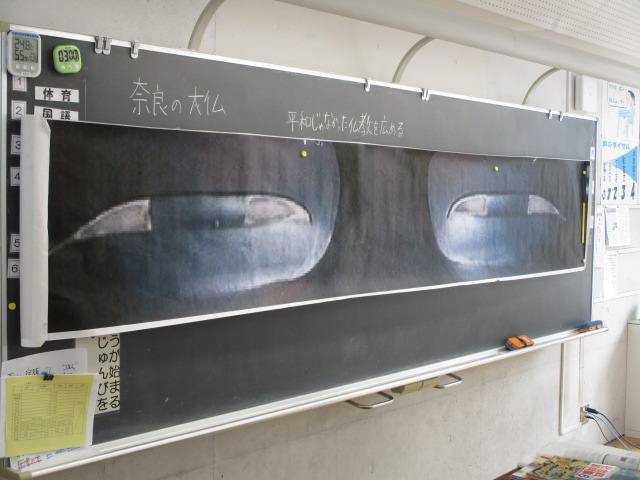

6年生教室・・・。社会科の学習。

黒板に大きく何か貼られています。

「目」のようですが・・・。

奈良の大仏の目の部分。実物大です。大きいですよね(^_^)

当然,「なぜ,大仏を作ったのか?」が問題となります。ここでも子どもたちは考えます。

状況,為政者の考え,人々の思いや願い等々・・・・その頃の人になって考える必要があります。

教え方の上手な先生とは,子どもたちに考えさせることのできる先生です。

網津小では,たくさん考える授業が行われています。感謝m(_ _)m