例年行っている5年生の米作り体験活動は本年度は中止せざるを得ませんでした。恒例の餅米の販売もできません。申し訳ありませんm(_ _)m

そこで,5年生の学級園で稲を育てることにしました。果たして花壇を田んぼに変えられるのか?!

保護者の方にご相談したら,早速ご協力いただき,昨日,その準備が始まりました。

学校の周りは田んぼだらけなのだから,稲の成長は網津っ子にとって珍しいことではないかもしれません。

けれど,学校の中に,いつも目にするところに稲があれば,もっと身近なものとなり,日々の成長に喜んでくれるのではと思っています。5年生だけでなく,全児童が目にすることができます。本当に有り難いことです。

稲を育てることも命にふれる勉強ですが,6月は,「心の絆を深める月間」でもあります。

熊本県では,すべての学校で毎年6月に人権意識の向上やいじめ防止のための取組をすることになっています。その取組は,実は校長講話から始めることになっています。

昨年度は,ドラえもんの映画「のび太の結婚前夜」のお話で勉強しました。静さんのお父さんが語るシーン,「のび太くんを選んだきみの判断は正しかったと思うよ。あの青年は,人の幸せを願い人の不幸を悲しむことができる人だ。それがいちばん人間にとって大事なことなんだからね。」・・・・・何度も子どもたちに見せたい,聞かせたいシーンです。

本年度は,1~3年生と4~6年生を分けて,それぞれ違うお話をしました。

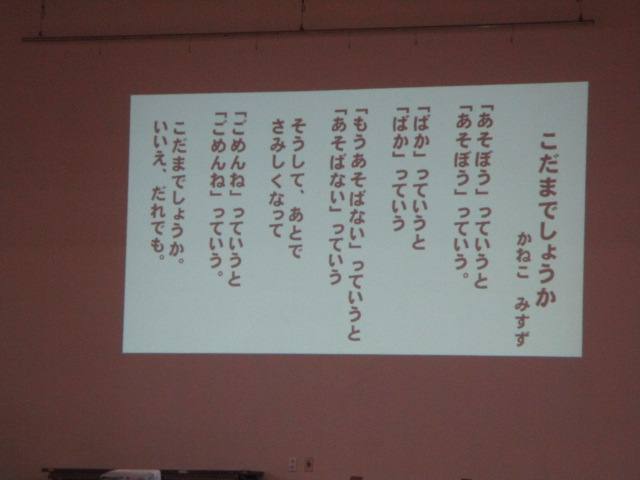

下学年には,かねこみすずさんの詩「こだまでしょうか」を紹介しました。

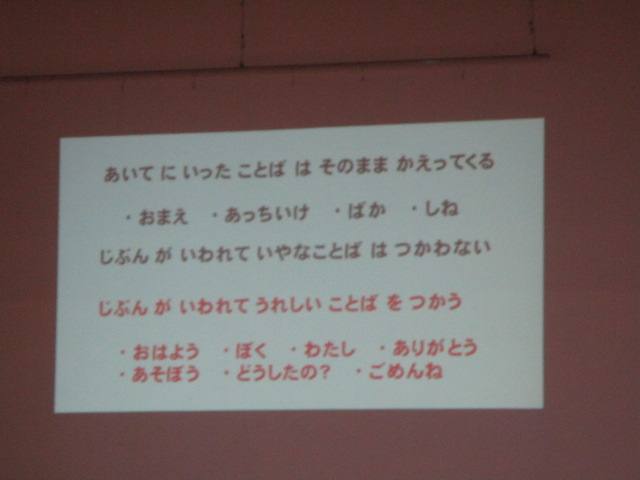

「自分が相手に言った言葉はそのまま返ってくる」・・・・

このことを子どもたちに伝えたいと思いました。

下学年の子どもたちは,発達段階的に自己中心的です。自分の気持ちが最優先でそのままそれを言葉にしてしまいがちですが,結局,そのことでケンカをしたり,言い合いになったりします。

相手に,「遊ばない」というと,「遊ばない」と返ってきますが,「ごめんね」と言えば,「ごめんね」と返ってきます。嫌な言葉を言えば,自分にも嫌な言葉が返ってきます。嬉しい言葉を言えば,嬉しい言葉が返ってきます。この人間関係の原理をしっかり覚えてほしいと思います。

実は・・・・

「親が子どもに言った言葉は,そのまま子から親に返ってくる」・・・・・とも言えます(^^)

特に否定的な言葉は,子どもが思春期や反抗期に入ったとたん,同じ言葉が親に返ってくるようになります。親や家族の言葉遣いは,子どもの成長に大きな影響を与えますので,ご留意下さい(^^)

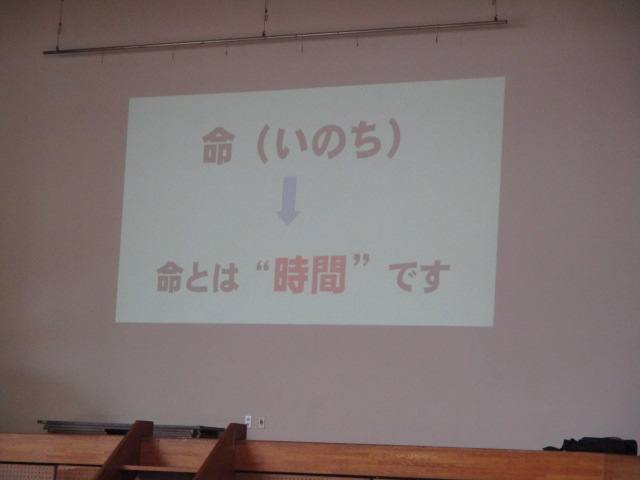

上学年には,いじめと命について話をしました。

今から34年前に起こったいじめが命に関わった重大事件を例にあげて,絶対にいじめは許されないということを伝えました。

4年生が以前,道徳の時間に,「命とは時間のこと」という学習をしていました。私たち人間は時間的存在です。歴史のある時点に生まれ,ある時点で旅立っていきます。時間は有限であること,だから大切であること,そしてそれは誰にも自分にも奪えないことを伝えました。

“いじめ” は決して他人事ではありません。網津小でも起こるかもしれないし,今も起こりつつある,起こっていて私たち大人が気づいていないだけかもしれません。

いじめは,いじめる側に責任や課題があります。いじめられる側に責任は一切ありません。我が子を決していじめの加害者にしない・・・・保護者の皆様と共有させていただきたいと切に思います。

家庭における人権教育,いじめ防止教育にご支援下さいm(_ _)m