西岡神宮 にしおかじんぐう

区分

解説

元明天皇の和銅6年(713)、春日大神と住吉大神を祀って創建され、後冷泉天皇の永承3年(1048)には八幡大神を合祀し、三宮大明神となりました。しかし、天正16年(1588)に宇土城主となった小西行長がキリシタンだったため、御神体は他に遷され、翌年に社殿が焼失したといわれています。加藤清正の時代に宇土城近くの現在地に再建されました。明治4年(1871)、西岡神宮に改称。古くから宇土の産土神として信仰を集めています。

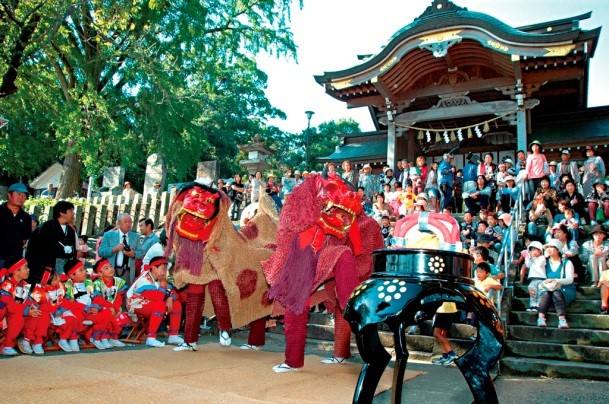

本殿は神明造り、拝殿は屋根両端の出っ張りが特徴的な入母屋造りになっています。毎年10月19日に開催される例大祭には、神幸行列、宇土の御獅子舞、流鏑馬、飾り馬が奉納され、たくさんの見物客で賑わいます。1300年の長い歴史を誇る西岡神宮には、例大祭で使われた獅子頭や御輿のほか、西岡神宮に伝わる様々な歴史資料が展示されている資料館があります。

関連

宇土城跡(西岡台)・宇土の御獅子舞

所在地

より大きな地図でデジタルミュージアムを表示