厚生労働省では、生活習慣病の特性や運動・食事・禁煙など個人の生活習慣の改善の重要性についての国民一人一人の理解を深め、さらにその健康づくりの実践を促進するため、毎年9月1日~9月30日を健康増進普及月間としています。

統一標語

1に運動 2に食事 しっかり禁煙 良い睡眠

~健康寿命の延伸~

健康寿命とは

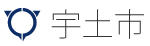

健康寿命とは、黄色の線が示している日常生活に制限のない期間のことをいいます。つまり、介護を必要としないで自分で自立した生活を行うことができる状態のことです。下のグラフは、熊本県の平均寿命と健康寿命を示したグラフです。青い線が平均寿命を、黄色の線が健康寿命を示しています。紫の線が示す平均寿命と健康寿命の差は寝たきりや誰かの介護を受けて生活しているという現状です。

1に運動

身体活動や運動量が多い方は、循環器病、2型糖尿病、がん、ロコモティブ シンドローム、うつ病、認知症等の発症・罹患リスクが低いことが報告されています。また、身体活動により、妊婦及び産後の女性、慢性疾患や障害のある人を含む全ての人が健康増進効果を得られるとされており、身体活動・運動は全ての国民が取り組むべき重要課題 であるとされています。

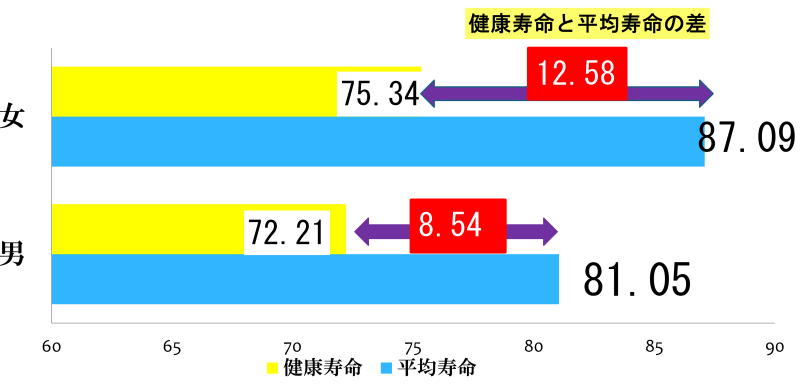

厚生労働省は、健康づくりのために「+10(プラステン)」を合言葉に、今より10分体を動かすことを勧めています。+10によって「死亡のリスクを2.8%」「生活習慣病発症を3.6%」「ガン発症を3.2%」「ロコモ・認知症の発症を8.8%」低下させることが可能であることが示唆されています。

2に食事

厚生労働省では、健康増進普及月間と併せて、毎年9月1日から9月30日までの1か月を「食生活改善普及運動」の期間と定めています。令和7年度の食生活改善普及運動は、「まずは毎日、あと一皿ずつ野菜と果物をプラス」を基本テーマとし、「野菜摂取量の増加」、「果物摂取量の改善」、「バランスの良い食事を摂っている者の増加」、「食塩摂取量の減少」等に向けた取り組みを行っています。

野菜は、ビタミンやミネラル、食物繊維を豊富に含み、私たちの健康の保持・増進に欠かせない食品です。野菜を十分に摂取することで、心血管疾患や脳卒中、糖尿病などの生活習慣病の予防が期待されます。しかし、2023年の国民健康・栄養調査によると、日本人の野菜摂取量の平均は256gと、健康日本21(第三次)が掲げる目標の350gに届いていません。毎日の食事で意識的に野菜を取り入れ、健康的な食習慣を身につけましょう。

しっかり禁煙

喫煙はがんをはじめ、脳卒中や虚血性心疾患などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や結核などの呼吸器疾患、2型糖尿病、歯周病など、多くの病気と関係しており、予防できる最大の死亡原因であることがわかっています。

また、喫煙を始める年齢が若いほど、がんや循環器疾患のリスクを高めるだけでなく、総死亡率が高くなることもわかっています。

喫煙は本人だけでなく、周囲の人にも影響を及ぼします。この機会に禁煙を考えてみてはいかがでしょうか。

5月31日は「世界禁煙デー」、5月31日から6月6日は「禁煙週間」です(サイト内リンク)

良い睡眠

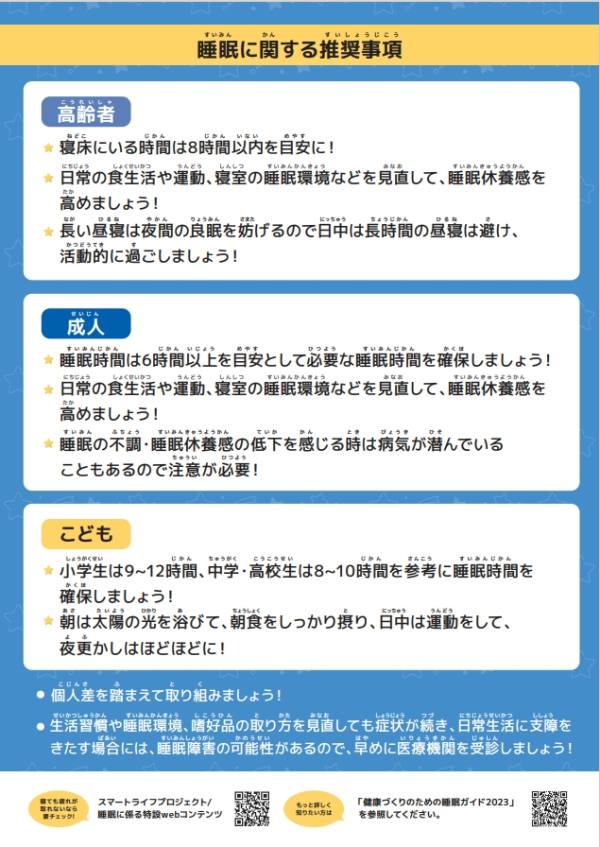

睡眠は、健康増進・維持に不可欠な休養活動です。睡眠不足は、日中の眠気や疲労に加え、頭痛等の心身不調の増加、情動不安定 、注意力や判断力の低下に関連する作業効率の低下、学業成績の低下、事故等の重大な結果を招く場合もあります。また、様々な睡眠の問題が慢性化すると、生活習慣病発症リスクの上昇や症状の悪化に関連し、死亡率の上昇にも関与することが明らかとなっています。

良い睡眠には、量(時間)と質(休養感)が重要です。睡眠は最も重要な休養行動です。睡眠時間は長すぎても短すぎても健康を害する原因となり、朝目覚めた時に感じる休まった感覚(睡眠休養感)は良い睡眠の目安となります。

例えば、日中にしっかり体を動かし、夜は暗く静かな環境で休むといった、寝て起きてのメリハリをつけることは、睡眠休養感を高めることに役立ちます。睡眠時間を確保し、睡眠休養感を高める工夫を日常生活に取り入れましょう。

健康づくりのための睡眠ガイド

スマート・ライフ・プロジェクトのページには健康に関する様々な情報が掲載してあります。ぜひご覧ください。

※スマート・ライフ・プロジェクトとは・・・スマート・ライフ・プロジェクトは、厚生労働省が行っている、国民の皆さんの健康づくりをサポートするプロジェクトです。役立つ健康情報をWEBサイトなどで発信し、食事、運動、けんしん、そして禁煙の4つの柱で「健やかな国ニッポン」を目指します。