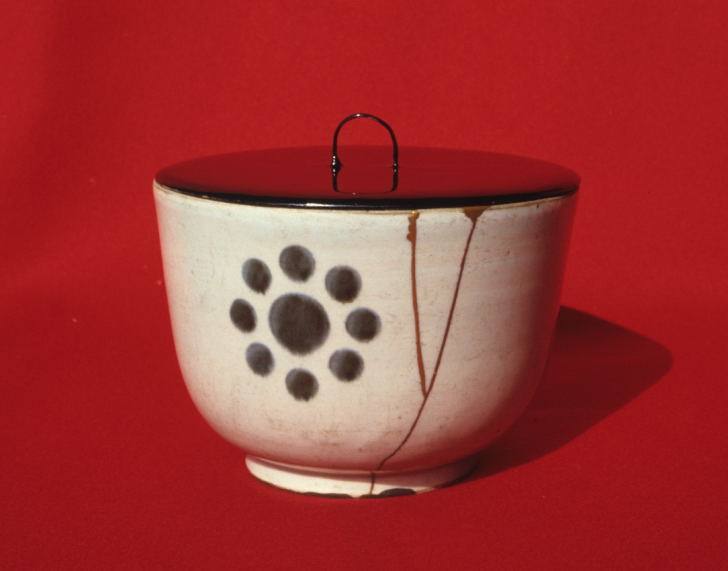

幻と呼ばれる「網田焼」

網田焼は1792(寛政4)年(一説には寛政5年)、肥前の陶工「山道喜右衛門」を招いて作られるようになったのが始まりです。

網田焼は1792(寛政4)年(一説には寛政5年)、肥前の陶工「山道喜右衛門」を招いて作られるようになったのが始まりです。

初期の作品は、繊細で質の高い作品(置物、香炉、筆立など)が多く、肥後細川藩の保護のもと幕府や大名への贈り物として焼かれていました。

しかし、30年ほどで細川藩の保護が打ち切られると、近くの山の粘土を用いて日用雑器(皿、鉢、茶碗など)を大量生産するようになり、作品の質は徐々に低下していきました。

このようにして、網田焼は明治、大正時代も細々と作られていましたが、1932年(昭和7年)にはその生産も中止されてしまいました。

現在も残っている窯は、最後まで続いていた「長尾新家窯」です。山の北斜面を利用した「のぼり窯」で、5段に連なった窯が1組をなしており、下の方から順々に大きくなっています。それは、風を焚き口から吹き込ませ、火勢をそそり、その余熱を順次上段の窯に利用するためです。燃料には付近の松材が用いられました。昔は、8つの窯があったと伝えられていますが、現在ではこの1基のみが残り、熊本県の指定史跡として保存・整備されています。

現在も残っている窯は、最後まで続いていた「長尾新家窯」です。山の北斜面を利用した「のぼり窯」で、5段に連なった窯が1組をなしており、下の方から順々に大きくなっています。それは、風を焚き口から吹き込ませ、火勢をそそり、その余熱を順次上段の窯に利用するためです。燃料には付近の松材が用いられました。昔は、8つの窯があったと伝えられていますが、現在ではこの1基のみが残り、熊本県の指定史跡として保存・整備されています。

現在、網田焼の陶工の監督を勤めていた中園家の居宅も修復・整備され、併設された資料館には、江戸時代からの網田焼の作品をはじめ、網田焼に関する様々な資料が収集・展示されています。

網田焼の里資料館ご利用案内

| 開館日 | 土曜日、日曜日、祝祭日(年末年始12月29日~1月3日を除く) |

|---|---|

| 営業時間 | 9時から16時30分まで |

| 入館料 | ※ 令和7年4月1日から中学生以下と65歳以上の方は無料となりました。

入館料減免対象

|

| 交通 | JR三角線網田駅下車→徒歩20分・タクシー5分(約1.5km) |

| 問合せ | 網田焼の里資料館(0964-27-1627) |

| 担当課 | 宇土市文化課(0964-23‐0156) |