網田焼窯跡 おうだやきかまあと

区分

熊本県指定史跡(昭和51.2.9)

解説

網田焼は熊本城下の細工町別当忠助が天草の山道喜右衛門らを招き、寛政4年(1792)に開窯を願い出て、翌年から焼成を始めたとされています。

網田焼は熊本藩の保護政策もあり、順調に成長を続け、寛政10年(1798)には藩窯(はんよう)となりました。

しかしその繁栄も長くは続かず、藩窯となって30年後には民窯にもどり、作品の質は徐々に低下していきました。一時は8基あったという窯もしだいに衰退していき、昭和のはじめを最後に作られなくなりました。

現在も残っている窯跡は「長尾新家窯」のものです。窯は山の斜面を利用した「のぼり窯」で、熱気を窯全体に平均して回すように設計されていました。

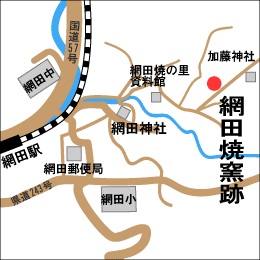

現在、網田焼及び関係資料は網田焼の里資料館に保存・展示しています。

関連

網田焼の里資料館(宇土市ホームページへリンク)

所在地

より大きな地図でデジタルミュージアムを表示